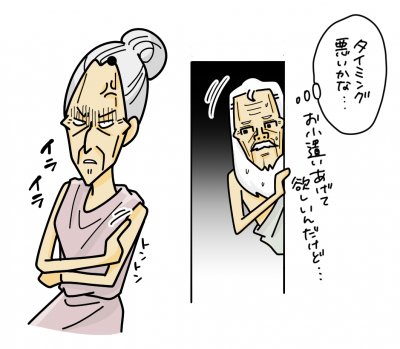

学資保険は子どもの成長に合わせて給付を受ける保険なので、タイミングを考えることが大切です。少しでもお得に利用できるよう、学資保険にかかわるベストな時期を考えましょう。

加入時期:早ければ早い方が良い

学資保険の保険料はさまざまな条件により決定しますが、そのうちの一つが契約者(保護者)と被保険者(子ども)の年齢です。もちろん、どちらも若い方が安くなります。0歳~18歳の間に300万円積み立てするのと、5歳~18歳の間に積み立てするのとでは、期間が短い方が月々の負担が重くなりますよね。したがって、加入時期は早ければ早いに越したことはありません。

妊娠中(出産140日前から)でも加入することができます。出産前に加入するなんて早すぎると思うかもしれませんが、安定期は意外に時間をつくりやすく、産後すぐのバタバタ状態よりも余裕があるといわれています。

さらに、契約した時点で保障が始まるため、出産前に契約者(たとえば父親)が死亡または所定の高度障害状態になった場合、以降の保険料の払い込みは免除され、プランどおりの保険金を受け取ることができます。妊娠中にパートナーが亡くなるなんて考えたくはありませんが、早めの加入で得られるメリットとして挙げることができます。

7~9歳くらいになると加入できなくなる商品もあるので、加入を検討しているパパ・ママは早めの決断をお勧めします。

給付:給付回数はできるだけ減らす。大学入学時をメインに

学資保険金をいつ、どのように受け取るか、大きく分けると次の2つです。

- 入園・入学など、子どもの成長に合わせてこまめに受け取る

- 大学入学時など、お金がかかる時期に合わせてまとめて受け取る

どちらがお得なのかは人それぞれですが、学資保険の良しあしを返戻率で決めるなら、複数回受け取るよりまとめて受け取った方が返戻率はアップします。

小~中規模の学資金を分割して受け取るか、満額を一度にドカンと受け取るかの選択です。

分割して受け取るのと、できるだけまとめて受け取るのとでは、どれくらい返戻率に差が出るのでしょうか。某社の商品でシミュレーションしてみました。

受取学資金の総額を200万円とした場合

分割プラン

11歳:36万円

14歳:36万円

17歳:120万円

————————————————

月払保険料:1万4,952円

払込保険料総額:179万4,240円

返戻率:107.0%

実際の受取額:192万円

まとめプラン

17歳:200万円

————————————————

月払保険料:1万5,080円

払込保険料総額:180万9,600円

返戻率:110.5%

実際の受取額:200万円

この比較では、返戻率で3.5%、受取額にして8万円の差が出ました。8万円という差額をどう捉えるかは個人の金銭感覚によりますが、大学生の平均家賃は5~6万円というデータもありますから(みんなの家賃どれくらい?2016/ 学生ウォーカー)、決して少なくはない金額だと思います。

勘違いしたくないのは、複数回プランを選んだからといって、なにも損をするということではありません。こまめに学資金を受け取れるほうが助かるという家計もあるでしょうし、そのとき必要ないなら次回に据え置くことができる商品もあるからです(その場合、契約者に渡すはずだった保険金を運用に回せるため、返戻率が上げります)。

満期は何歳にする?

満期時をいつにするかでも返戻率は上下します。各社商品によりプランが異なりますが、18歳と22歳が一般的。早生まれの子どものために17歳満期を設けている商品もあります。いずれにしろ、大学進学時まで備えるか、社会人への準備金も考えて大学卒業時まで備えるかです。

満期を遅く設定するぶんだけ、保険会社が保険料を運用できる期間も伸びるため、返戻率を重視するなら18歳より22歳の方がお得になります。22歳の大学卒業時に「教育費」が必要なのか疑問に思うところではありますが、大学院に進んだり、海外留学したりする可能性も考えられます。どちらにしろ、返戻率にとらわれて必要ない時期まで契約するのはナンセンスなので止めておきましょう。

大学進学時に必要になるのはおそらく間違いでしょうから、迷ったら18(17)歳満期にしておくといいと思います。

払済のタイミング:短ければ短いほど良い

保険料を何歳まで払い込むかも大切です。満期期間に連動し、22歳満期なら18歳(17)歳、18歳満期なら15歳に設定されているのが一般的ですが、払込期間を10歳などに短縮できる商品もあります。本来なら18歳時までかけて払い込むところを10歳時までに払い込むのですから、保険料は跳ね上がりますが、見返りとして返戻率がアップします。

某社の一例を見てみましょう。契約者30歳、男性、受取総額300万円で見積もったときの18歳払済と10歳払済の違いです。

| 払込期間 | 18歳払済 | 10歳払済 |

|---|---|---|

| 月払保険料 | 1万3,190円 | 2万2,560円 |

| 受取総額 | 300万円 | 300万円 |

| 累計払込保険料 | 284万9,040円 | 270万7,200円 |

| 返戻率 | 105.2% | 110.8% |

この短期払込プラン、保険料の負担が増すので敬遠されがちと思いきや、意外にニーズが高く、学資保険のなかでは売れ筋の商品です。比較的お金のかからない10歳時までに保険料の支払いが完了するところが評価されているようです。子どもが成長するにつれて養育費も上がっていくので、18歳までジリジリ支払いが続くよりも保険料の捻出がしやすいのでしょう。

当サイトでは、満期金受取の年齢と、保険料の払込年齢をそろえた場合の各保険会社の返戻率を比較した一覧表を作成していますので、参考にしてみてください。

返戻率だけにこだわらないで、子どもの進学計画(ニーズ)に合うプランを選びましょう。