少額短期保険ってなんですか?普通の保険とどう違うのか教えてください。

少額短期保険について詳しく教えて欲しいです。普通の保険では扱っていない保障ばかりあるようですが、どういう仕組みなのでしょうか?安いからといって軽はずみに契約しない方がいいでしょうか?

普通の保険とは一線を画す、少額・短期の保障のみ引き受ける保険のことです。

別名「ミニ保険」とも呼ばれる少額短期保険は、普通の保険より保障規模が小さいことが特徴です。最大で1000万円、2年間の保険しか引受けません(後述します)。

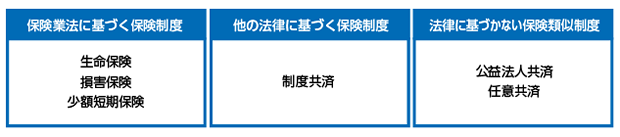

2006年4月に保険業法という法律が一部改正・施行されるまでは、きちんとした認可を受けていない業者や団体が少額短期保険を扱っていましたが、改正を機に保険会社の仲間入りを果たしました。2014年4月1日現在、77社が少額短期保険会社として営業しています。

保障内容の特徴

普通の保険と具体的にどう違うのか?少額短期保険ならではの特徴を見ていきましょう。ポイントは4つあります。

1.引受金額は最大でも1000万

少額の名のとおり、取り扱う保険金額は大きくありません。商品の区分(生保か損保か)にもよりますが、最大でも1000万円までに決まっています。

| 保障分野 | 上限額 |

|---|---|

| 死亡保障(病気) | 300(1500)万円 |

| 死亡保障(傷害) | 600(3000)万円 |

| 医療(入院)保障 | 80(240)万円 |

| 重度傷害保障(病気) | 300(1500)万円 |

| 重度傷害保障(傷害) | 600(3000)万円 |

| 損害保障 | 1000(5000)万円 |

2.保障期間は最大でも2年

保障の有効期間は、生命保険や医療保険の商品が1年、損害保険が2年と決められています。そのため、こまめな見直しが可能です。

3.商品の種類が豊富でユニーク

糖尿病患者向けに特化した医療保障や、ペットの治療費を保障する「ペット保険」など、販売されているのはニッチな商品が多く、消費者のニーズにピンポイントで応えることで普通の保険との棲み分けをはかっています。

少額短期保険の目的別区分

| 区分 | 代表的な商品 |

|---|---|

| 家財・賠償 | 賃貸住宅入居者用 家財保険・賠償責任保険など |

| 生保・医療 | 糖尿病患者向け医療保険、高齢者向け保険、知的障害者向け保険など |

| ペット | ペットの通院・入院・手術、葬祭費など |

| 費用・その他 | 地震費用保険、レスキュー費用保険、弔慰見舞金保障、お天気保険など |

特に珍しいものとして、「お天気保険」なんていう商品もあります。ホテルや旅行会社が加入する法人専用の保険で、雨で旅程が台無しになった場合、旅行客に費用の一部を還元する「お天気割引」分と同等の額を補償するという仕組みです。お天気保険に加入していることで、安心してお天気割引付きプランを販売できるというわけです。

4.保険料が安い

保障対象がニッチで扱う金額も少ない分、掛金が手軽な価格に設定されています。たとえば地震補償の少額短期保険では、月額1210円から加入することが可能です。

少額短期保険と有効に付き合うには

「安いからといって軽はずみに契約しない方がいい?」というご質問でしたが、それは少額短期保険をどう利用するかによると思います。基本的に、この保険が必要になるケースは次の3つです。

- 1.通常の保険にない魅力的な保険がある

- 2.既に加入している保険の補強に使う

- 3.安い掛金で最低限の保障だけでも確保したい

「1」はそのままですね。先程の表のとおり、かゆい所に手が届く商品こそ少額短期保険の魅力なので、自分のニーズを満たす保険があれば加入してもいいでしょう。

「2」も有効的な活用法です。地震保険など、二重に加入できない補償を手厚くしたい場合、少額短期保険で必要な分を補うことができます。

「3」は、普通の保険の保険料に負担を感じる人が、せめてもの保障を確保したい場合に有効です。掛金が安いので保険に入りながらの貯蓄もしやすいでしょう。

少額短期保険は使い用です。手軽だからといってホイホイ加入するのは危険ですが、加入目的がしっかりしていて、保険料が負担にならなければ、ピンポイントで役に立ってくれる保険です。

まとめ

普通の保険との違いを比較してまとめてみました。

| 項目 | 少額短期保険 | 通常の保険 |

|---|---|---|

| 監督 | 金融庁 | 金融庁 |

| 参加資格 | 登録制 | 免許制 |

| 商品の取り扱い | 豊富。生保・損保の兼業も可 | 限られている。生保・損保の兼業付加 |

| 保険金額 | 制限あり(1000万円) | 制限なし |

| 保険期間 | 制限あり(2年間) | 制限なし |

| 保険料 | 比較的安い傾向がある | 少額短期保険よりは高くなる傾向がある |

| 資本金 | 1000万円以上 | 10億円以上 |

| 生命保険料の控除 | 適用なし | 適用あり |

| 保護機構 | なし | あり |

保険契約者保護機構(参照:保険会社が破綻したら保険ってどうなるの?)に加入していないので、保険会社が破綻したときのことを考えると少し不安になりますが、契約者を護るための仕組みがまったくないわけではありません。具体的には、事業開始時に1000万円を供託金として法務局に納めているほか、決済期には保険料の5%を供託することが義務付けられています。

もっとも、期間が短く、積立機能もない保険なのであまり神経質になる必要はないでしょう。それよりも、本当に必要な保障をどのように無駄なく活用するかを考える方が大切です。