どうせ入るなら、少しでも保険料は安くしたいものです。そのために、各社に見積もりをとって比較するのはもちろんですが、どうすれば保険料を抑えることができるのかも知っておきましょう。

定期的な見直しで古い補償を発見する

火災保険は住まいがある限り入り続けるものです。しかし最初に選んだ保険に入りっぱなしというのは、あまりお勧めできません。なぜなら、加入当時と現在とでは状況が変わっていることがあるからです。

まず考えられるのが、火災保険そのものの変化。たとえば、現在は「M構造」「T構造」「H構造」という3つの区分で建物の構造を分類し、保険料を算出していますが、これは2010年に改訂された制度に基いています。それ以前はA~Dの4つに分類していました。2010年以前に加入した人は、最新の基準で判定することにより保険料が変わるかもしれません。

次に、家族構成の変化です。「小さかった子どもが成長し、独立して家を離れた」となると、家族の人数が減るに伴って家財の量も減りますよね。すると家財にかけている保険金額を見直すことができるはずです。

これらは一例ですが、このように、定期的な見直しによる結果、保険料を節約できる可能性は大いにあります。複数社の保険料を一括で調べられる一括見積もりサイトを活用するなどして、定期的に見直してみるとよいでしょう。

補償内容・保険金額から保険料を抑える

補償を手厚くすればするほど、保険料は高くなっていきます。では、補償を下げることで保険料を安くできるでしょうか。理論的にはその通りですが、ただ下げればいいというものではありません。火災保険は、実際の損害額を補償する損害保険の一種です。補償額を下げたことで、実損の補償に不足が出てしまっては本末転倒です。

では、過不足のない補償額でありながら、保険料を抑えるなどということができるのでしょうか。これは、そもそも不要な補償を外すことと、自己負担額(免責額)を設定するという方法があります。

補償の範囲を絞り込み、不要な補償を外す

火災保険は補償の範囲が幅広い保険です。最近の火災保険は、範囲を細かく調節してカスタマイズできる商品が多いので、いらない補償を外すことで保険料を抑えられます。

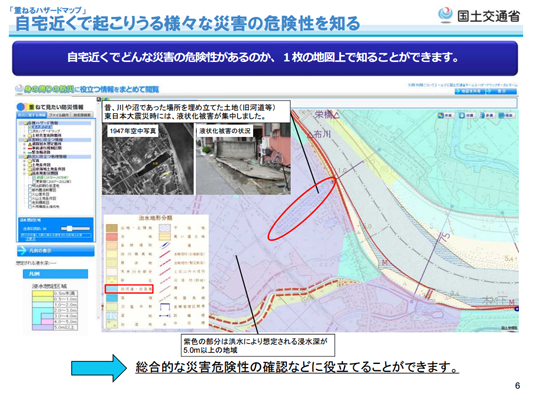

具体的には、水災の補償は地域によっては必要性が薄いでしょう。近くに河川がない、高層階に住んでいる、などであれば水災を外すのはありうる選択肢です。そうは言っても、自然災害はいつ起こるかわからない……という不安がある人は、ハザードマップなどを参考にしてみましょう。

ハザードマップとは、河川の氾濫や洪水の際に、どのような被害が起きるかを予測して地図上に表わしたものです。土地の高度や川からの距離などにもとづき、この地域でこれくらいの規模の洪水があったらここまで浸水する、といった災害の予測が行われています。ハザードマップは閲覧できるサイトを国土交通省が開設しています。

ハザードマップで、洪水の被害があまりなさそうなら、水災の補償を外してもリスクは低いと言えます。同様に、水濡れの補償は、戸建であれば必要性は低いでしょうし、落下・飛来・衝突、騒じょうの補償も、住まいの周辺環境と照らし合わせて本当に必要かどうか検討してみると良いです。

他の損害保険をチェックし、特約の重複を解消する

火災保険に付帯できる特約として、個人賠償責任保険があります。他人に対して、なんらかの賠償責任を負ってしまった場合、その賠償金をカバーしてくれる保険ですが、実はこれ、自動車保険など他ジャンルの保険でも同じものがあります。もし他の保険で既に個人賠償責任保険を付帯していたら、当然、火災保険に付ける必要はなくなりますよね。損害保険は実損額しか補償されないため、重複はまったく無意味です。

同様に、携行品の損害補償や、弁護士費用の補償なども、自動車保険や旅行保険などの損害保険に特約として付いていることがあります。これらの補償は原則、家族も使用することができるため、誰かの保険に付いていれば、新たに付ける必要はないものです。

特約を付けなければ、当然、そのぶんの保険料はいらないのですから、特約の重複を整理するだけでも保険料を抑えることができるでしょう。

注意したいのは、特約は主契約がなくなれば消えてしまうということです。自動車保険の特約として個人賠償責任保険を付けていて、後々、自動車を手放したので自動車保険を解約したら、個人賠償責任保険も消滅してしまいます。更新や見直しの際に、どの保険にどの特約を付けていたのか、はっきりさせておき、うっかり解約して必要な補償を失うことがないようにしましょう。

保険金額を吟味し、自己負担額(免責額)を設定する

火災保険では、一部の補償に自己負担額(免責額)が設定されていることがあります。自己負担額(免責額)とは、発生した損害額がそれ以下である場合は、たとえ補償範囲内のことであっても、保険金は支払われないとする仕組みです。

自己負担額が設定されていると、設定されていない場合より保険料は安くなります。

損害を受けても補償されない場合があるなんて、保険の意味がないように思えるかもしれませんが、自己負担額を設定するのには「少々の損害は自分でカバーし、背負いきれないほどの負担にだけ保険の力を借りる」という趣旨があります。保険金を使わなくても支払える負担については自分の貯蓄で賄い、その代わり、本当に自分では用意できないお金が必要になったときだけ保険金を受け取るというのは、保険の本来の目的にむしろかなっているとも言えます。

契約期間・支払方法で保険料を抑える

火災保険は長期の契約が可能です。そして長期で契約するほど、年あたりの保険料は安くなります。そのため、ある保険商品に入ると決めたら、できるだけ長めの契約のほうが割安になり、得をすると言えます。

ただし、今まで、最長で36年間までの契約が可能だった火災保険の長期契約ですが、2015年10月以降、最長でも10年までに大きく短縮されることになりました。長期契約によって保険料を抑えるという観点からは残念ですが、あまり長期間すぎる契約は、その間の環境変化にもとづく保険の見直しなどができないというデメリットもあったため、長くても10年というのは適切かもしれません。10年でさえ、その間に、見直しをしたほうが結果的には良いという場合もあるでしょうから、保険料だけに着目してとにかく長期契約!というのは考え物ではあります。

また、支払方法によって、保険料が割り引かれることがあります。月払いよりは年払いのほうが年あたりのトータルの保険料は安くなる場合が多いので、状況が許す限り、割安になる支払方法を選ぶと良いでしょう。