社会制度– category –

-

2020年度導入予定の高等教育無償化。誰が対象?内容は?

「人づくり革命」の中で、幼児教育無償化とともに議論されてきた高等教育無償化が、2020年よりスタートする予定です。制度の細部はまだ決まっていない部分もあるものの、どのような内容なのかを押さえておきましょう。【高等教育無償化、2020年度導入】 20... -

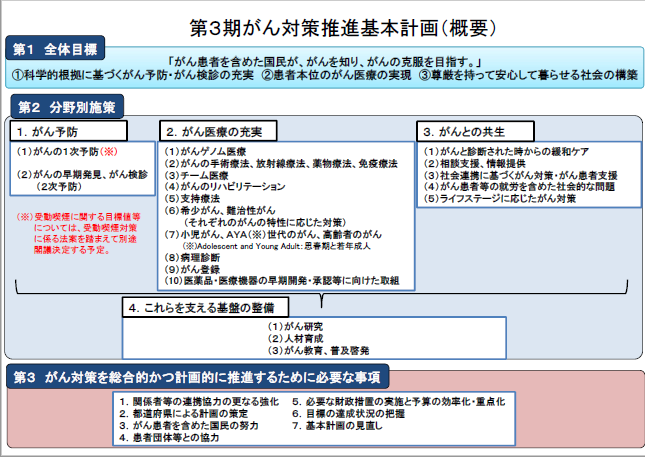

「第3期がん対策推進基本計画」策定と費用対効果のしくみ導入の動き

2017年10月24日、受動喫煙の取扱いや衆院選解散の日程等で、遅れに遅れていた「第3期がん対策推進基本計画」が、ようやく決まりました。基本計画というのは、がん対策について定めた法律である「がん対策基本法」(平成18年法律第98号)に基づいて策定され... -

衆議院選挙で決まる?どうなる幼児教育無償化の財源

安倍政権が打ち出す幼児教育無償化の方針。最大の問題は財源をどうするかでしたが、今回の衆議院議員選挙の結果次第で、この財源問題に終止符が打たれるはずです。【幼児教育無償化とは?】 安倍政権ではかねてより、「3~5歳のすべての子どもの幼児教育・... -

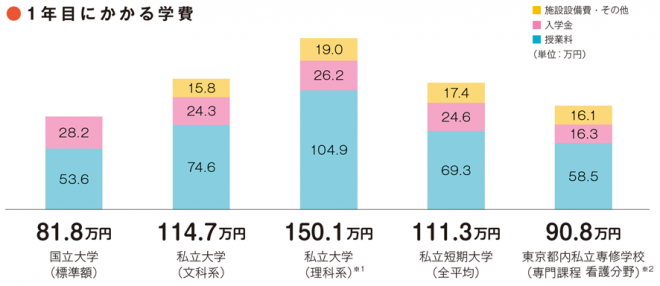

貧困家庭でも将来の選択肢をふやせる給付型奨学金がスタート

教育費の中で最もウェイトが高い大学費用は、現金や学資保険での準備のほか、奨学金や教育ローンを借りる等で捻出されています。文部科学省が所管する日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の調査(2015年の調べ)では、学生2.6人に1人が利用している結果とな... -

小泉進次郎氏の「子ども保険」は真に公平な社会保障制度となりうるか?

2017年3月に小泉進次郎氏を中心とする「2020年以降の経済財政構想小委員会」が、「子ども保険」~世代間公平のための新たなフレームワークの構築~を提言しました。 子ども保険の提言は「子どもが必要な保育・教育等を受けられないリスク」を社会全体で支... -

オトク度はケースバイケース。賢く活用「セルフメディケーション税制」

2月に入り、もうそろそろ花粉症が気になる時期になってきました。今春のスギやヒノキなどの花粉飛散量は、全国平均で昨年の4倍を超える見込みだとか。 例年、早めに予防せねばと思いながらも、つい日々の忙しさにかまけて対策を忘れ、症状が悪化してか... -

税制改正で拡がりを見せる財形貯蓄の活用法

平成28年12月8日、与党が平成29年度税制改正大綱を発表しました。平成29年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html この中で、「財形貯蓄」の利子の非課税制度について、勤労者やその家族の災害・傷病、配偶者の死亡、障害、...

12