超高齢化が進む中、公的年金の支え手も減っています。近年は、保険料を負担すべき人の納付率が下がるという問題も見られました。滞納者のうち、「悪質」とされる対象者がこの10月より拡大され、徴収が強化されました。老後資金のベースになる公的年金、滞納状態は早めに解消しておきたいものです。

国民年金の納付率は上がっている!?

いきなりですが、国民年金の納付率はどれくらいだと思いますか?

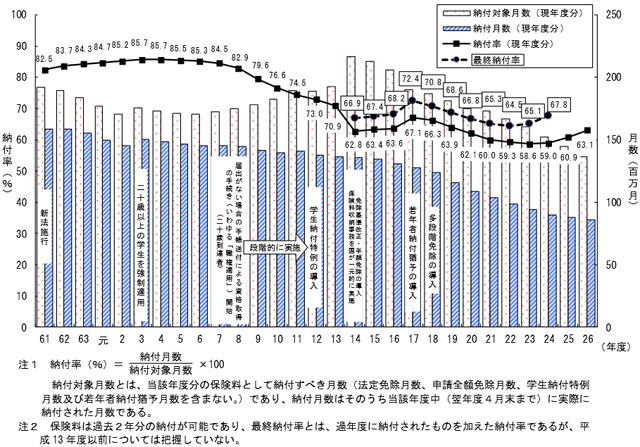

厚生労働省年金局が発表した「平成26年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、平成26 年度中の国民年金の納付率は63.1%で、しかも、3年連続で上昇したと報告されています。

ちなみに「納付率」は、納付月数÷納付対象月数×100で算出されます。「納付月数」は年度中に実際に納付された月数、「納付対象月数」はその年度で納付すべき月数(基本的には12ヶ月)をいい、全額免除や学生納付特例、若年者納付猶予の月数は含みません。平成8年度までは80%を超えていたものの、その後低下し、最も低かったのは平成23年度の58.6%でした。その後、少し改善し今に至ります。

■納付率の推移

出典:厚生労働省年金局「平成26年度の国民年金の加入・保険料納付状況」図の3

「改善している」と聞いて少し安心した人もいるかもしれませんが、免除・猶予を受けている人も給付対象であることから、そうした人も含めて考えると、実はもっと低いという事実があります。

国民年金納付率63%に改善 14年度、実質は40%で横ばい

国民年金(第1号被保険者1742万人)の納付率が2014年度に63.1%となり、前年度比2.2%上昇で、改善は3年連続。所得が持ち直してきたことや未納者への督促を強化したことが改善につながったとされている。しかし、低所得などで保険料を免除・猶予されている人も含めた被保険者全体では40.6%と前年度からほぼ横ばいとなっている。特に若年層の納付が少なく、25~29歳は約3割。

実質的には変わっていない!

実質的な納付率としては40.6%となり、やはり低いといわざるを得ません。きちんと納付できる人の割合を増やして、この実質的な納付率を上げていくことが大事であることは言うまでもないものの、免除・猶予の対象者が手続きをすることで未納者を作らないことも大事です。

納付期限から2年が経過していない分は、後納も可能ですし、さかのぼって免除等の申請も可能です。いくら情報漏洩で厚生労働省や年金事務所に不信感があっても、それとこれとは別の問題。「放置」だけは避けたいもの。

国民年金の納付率だけを見てきましたが、本来社会保険に入らなくてはならない法人の厚生年金未加入の問題も深刻です。中には、社員からは保険料の半分を天引きしておきながら、納付をしていない悪質なケースもあるようです。

年金の悪質滞納者の対象が拡大

厚労省は一定条件以上の滞納者に督促状を送付し、それでも指定期限内に未納なら、財産の差し押さえを行う、という流れで未納解消に取り組んでいます。2014年4月以降は、「年収400万円以上、滞納13カ月以上」の人には全員督促を送ることになりましたが、劇的な改善にはつながっていません。

強制徴収はコストもかかるため、国民年金では高所得者から行われることになっており、厚生年金の滞納も一定条件以上で行われることになっていました。今年10月、この強制徴収の対象が見直されました。

年金滞納の強制徴収を強化 厚労省、国税庁への委任拡大

厚生労働省は、保険料の納付率向上を図るため、悪質な年金保険料の滞納者の徴収を10月1日より強化した。国民年金で「所得1000万円以上、13カ月以上」の滞納者を強制徴収の対象にし、厚生年金の要件も強制徴収の対象になる滞納額を5000万円に引き下げる。強制徴収分の国税庁委任は2010年に始まったが、まだ厚生年金16件のみだそう。

2017年10月から変わる点を再度整理しておきます、

- 国民年金の保険料が未納の場合、「所得1000万円以上、期間13カ月以上」の滞納者を強制徴収の対象とします。それ以前は「2年以上」が対象でした。

- 厚生年金の保険料が未納の場合、「滞納額を5000万円以上、期間2年以上」の場合に、強制徴収の対象になります。従前は「1億円以上」が対象でした。

該当する方や法人は、国税による差し押さえなどを受ける可能性があると知っておく必要があります。特に、支払えるのに払わない「悪質滞納者」「悪質滞納法人」と見られる方は、早めに未納を解消した方がよさそうです。

厚生年金の滞納をしている企業については、破たん時や、あるいはそのまま未納を続けた場合、被害が社員に及びますので、何とか対策を急いでほしいものです。年金保険料を給与から天引きされていたのに、勤め先が納めていなかったため、知らない間に「未納扱い」になっていて、督促を受ける例もあります。

未納分が貯まって払えなくなる前に、コンスタントに支払える計画性を持ちたいもの。給付が下がったとしても、公的年金は老後資金の重要な柱。終身で受け取れる点は、長寿時代には重要なポイントです。

支払いを逃れることを考える前に、どうすれば支払えて将来に備えられるかを考えたいもの。繰り返しになりますが、国民年金免除・猶予の対象者は手続きをお忘れなく!

参考

- 年金滞納の強制徴収を強化 厚労省、国税庁への委任拡大(日本経済新聞電子版、2015/8/27)

//www.nikkei.com/article/DGXLASFS27H0I_X20C15A8EAF000/

- 平成26年度の国民年金の加入・保険料納付状況

//www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/dl/k_h26.pdf

- 国民年金納付率63%に改善 14年度、実質は40%で横ばい(日本経済新聞、2015/6/26)

//www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H3X_W5A620C1EE8000/